自然あそびでは、ワクワクする体験を通じて、心も身体も育つといいます。ここでは、自然あそびがどのように子どもの心身を育むのかについて、具体的な事例をもとに専門家に解説していただきました。

専門家:大豆生田啓友(玉川大学 教授/乳幼児教育学)

多田多恵子(立教大学・国際基督教大学 兼任講師/植物生態学)

【目次】

・「やってみよう」「なんでだろう」の興味が科学的好奇心につながる

・自尊心やコミュニケーション能力を育む「自然保育」

・子どもの好奇心を大事にしたい。大人はどう関わればいい?

「やってみよう」「なんでだろう」の興味が科学的好奇心につながる

自然の中には、おもしろいことがたくさんあります。傍観しているだけではわからないことが、自分からいろいろ試してみることで発見できるのです。例えば、ハスやサトイモの葉は、表面に細かい突起をもっていて、水をはじく「ロータス効果※」を楽しむことができます。大きい葉の中に水をためたり、傘にして遊んだり。この「ロータス効果」は研究され、最先端の技術につながっているんですよ。

何かを見つけ、触れてみて、そこで生まれた「やってみよう」「なんでだろう」という興味が、科学的好奇心を呼び覚まします。そういった経験が、将来的に自分の土台になっていくと思います。(多田多恵子さん)

※ロータス効果/ハス(英名:ロータス)やサトイモの葉に見られる微細な突起が水を弾く現象

自尊心やコミュニケーション能力を育む「自然保育」

自然あそびなどの体験活動をすると、頭も体も心も動きます。幼児期を含む子ども時代の体験活動は、その後の「自分って結構いいな」と思える自尊感情や、いろんなことに関わってみようとする社会性・積極性につながるという文部科学省の調査結果もあります。幼稚園・保育園・こども園でも、積極的に子どもが自然を体験し、心がワクワクするような環境を大事にしている所が数多くあります。自然を使った遊びはさまざまです。草花ひとつでも、触れたり、においをかいだり、口に入れてみたり、いろんなことを五感で経験できます。

人工的に作られた山「築山(つきやま)」があれば、子どもたちは登ったり・降りたり、オニごっこの舞台にしたりして遊びます。体を使う場としても大事なのです。

子どもたちは、水たまりや、泥・砂あそびも大好きですよね。人が育つ上では、こういったグジャグジャドロドロの経験から、だんだん秩序へと変わっていくことが大事なのです。神経質にならず、体全体でぶつかるような意欲にもつながります。

野菜を育てるための畑がなくても、プランターひとつからでもはじめられます。そこに種や苗を植えるだけで、生態系が生まれるのです。(大豆生田啓友さん)

子どもの好奇心を大事にしたい。大人はどう関わればいい?

4歳になる長男は、虫に夢中です。最初は幼稚園で飼育されているカメを好きになり、そこから水の生き物、古代魚、恐竜、その時代の虫へと興味がつながりました。そして、近所でタマムシを見つけたことで、虫への関心が大爆発したんです。

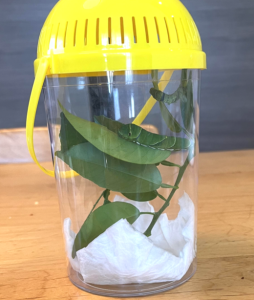

今では、家でアゲハ蝶の幼虫などを飼っていて、「臭角出してるよ」など、親が知らないようなことを言います。自分が見たものと、図鑑や動画などの情報を照らし合わせることで、覚えたようです。

子どもの喜ぶ様子を見て「すごいね」と声をかけますが、実は夫婦2人とも虫が苦手。子どもの好奇心を大事にするために、周りの大人はどう関わっていけばよいでしょうか。

知識と体験の積み重ねが大事

図鑑でふれるのは、実体のない絵や写真です。実際に生身で動いているのを見て、図鑑で見たものと実物が一致した瞬間に、「こういうものだったんだ」と頭の中で花火が上がるような快感・感動があります。だからこそ、科学という意味では、知識と体験の積み重ねがとても大事になります。(多田多恵子さん)

©NHK

※本記事は、 NHK 「すくすく子育て」のホームページの記事を元に構成・編集・加筆しています。記事を読んでもっと知りたいことがありましたら、ぜひ「マムアップパーク by 健幸スマイルスタジオ」にご参加ください。お待ちしています!