自然とのふれあいは、子どもにとって、生き物について知り、命を尊ぶことを学ぶとても大切な体験。

といっても大がかりなことではなく、自然と親しむきっかけは身近な所にもたくさんあります。

今回は、どこでも楽しめる自然発見のポイントを専門家にうかがいました。

専門家:大豆生田啓友(玉川大学 教授/乳幼児教育学)

多田多恵子(立教大学・国際基督教大学 兼任講師/植物生態学)

【目次】

・どこでも楽しめる「自然発見」のポイント

・実物に触れることが新しい発見のカギ

・自然発見のお役立ちツール、スマートフォン

・自然を”意識”し、「センス・オブ・ワンダー」を大切に

どこでも楽しめる「自然発見」のポイント

野山で遊んで育った親としては、3歳の子どもにも自然の楽しさを知ってほしいと思っています。でも身近なところに自然がないため、車で2時間ほどかけて子どもを渓谷まで連れて行ったりも。本当はもっと気軽に自然を楽しみたいです。

たとえ狭いスペースでも、土があって生命が芽吹いていれば、そこは「自然」です。まずは身近な自然を楽しんでみましょう。

ポイント1:しゃがんでみる

木の実が落ちていたり、小さな虫、アスファルトの隙間から生えた雑草など、地面にはいろいろな発見があります。(多田多恵子さん)

ポイント2:においをかいでみる

例えば、ひろったクスノキの実をつぶして、においをかいでみましょう。「タンスのにおい」だと思うかもしれません。それもそのはず、クスノキの「ショウノウ」という成分は、昔から防虫剤に使われているんです。(多田多恵子さん)

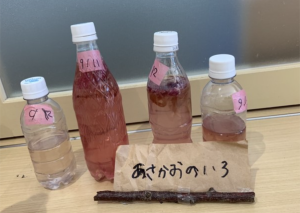

ポイント3:植物で遊んでみる

いろな花が咲いていることがわかります。描きたい草花が決まったら、場所を変えてお絵描きしましょう。また、子どもは、植物でさまざまな色が出せることを発見すると、自分で材料を探しに行くこともあります。ひとつの発見が、次の「やってみたい」につながっていくのです。(多田多恵子さん)

※植栽してある植物はとらないようにしましょう。

実物に触れることが新しい発見のカギ

ふだん遊んでいる公園も、たくさんの発見と驚きに満ちています。

例えば、葉っぱをなでてみるだけでも楽しい。葉っぱをちぎってみたら、もっと楽しいかもしれない。

実物に触れることが、新しい発見のカギになります。

試しに、ヘクソカズラをちぎってにおいをかいでみましょう。実際にかいでみると、とても強いにおいであることがわかります。ヘクソカズラは、このにおいで身を守っているのです。(多田多恵子さん)

※植物によって皮膚がかぶれるものもあります。遊んだ後は手を洗いましょう。

自然発見のお役立ちツール:スマートフォン

自然観察をよりおもしろくするために、スマートフォンが役立ちます。

虫メガネとして使える!

小さな花や虫を見たいときは、カメラのズーム機能で拡大することで、虫メガネと同じ役割を果たしてくれます。

名前を調べられる!

「これ、なんていう花?」と子どもに聞かれ、答えられず悔しい思いをした親御さんは多いはず。スマホがあれば、「画像検索機能」などで名前を調べることもできます。最近では、撮影するだけで候補をあげてくれる無料のアプリもあります。名前がわかれば、図鑑などでさらに調べたりもできますね。

公園などで初めて見た草花も、名前がわかると、まるで「お友だち」のように感じられます。そうすると、植物のほうから語りかけてくれるような気がして、より楽しくなっていきますよ。(多田多恵子さん)

自然を”意識”し、「センス・オブ・ワンダー」を大切に

「自然が豊かな場所にいる=自然との関わりが多い」ではありません。「自然を意識するかしないか」が、自然体験のポイントです。

海洋生物学者・作家のレイチェル・カーソンが発信した、神秘や不思議に対して目を見張る感性を表す「センス・オブ・ワンダー」という言葉があります。子ども時代に、自然の神秘に触れて「すごい」と感動する経験は、自分たちが生きている自然と命を慈しむことにつながっていくといわれています。そんなときに、一緒に喜んだり、驚いたりしてくれる人がそばにいるのは、とても大切なことです。(大豆生田啓友さん)

©NHK

※本記事は、 NHK 「すくすく子育て」のホームページの記事を元に構成・編集・加筆しています。記事を読んでもっと知りたいことがありましたら、ぜひ「マムアップパーク by 健幸スマイルスタジオ」にご参加ください。お待ちしています!